夏休みの自由研究にもぴったり!親子で楽しむ伝統工芸体験。世界にひとつの特別な思い出。作ってみました。

親子で楽しめる伝統工芸品作りは自由研究にもぴったり。今回は「木曽漆器」のコースター、「内山紙」のはがき、「上田紬」の花瓶敷きを作る3つのプログラムを体験。子どもも大人も初心者も関係なし。夏の思い出を形に残す、伝統工芸体験の旅をご紹介します。

「木曽漆器」研ぎ出し体験・コースター作り(長野県塩尻市・木曽くらしの工芸館)

400年の歴史を誇る「木曽漆器」。江戸時代初期から中山道の要所・木曽の街で、土産品として生産が盛んになっていったという。ウルシの木から採った樹液と顔料などを混ぜ、何層にも塗り重ねる。美しい佇まいと堅牢なつくりが特徴だ。『木曽くらしの工芸館』では、木曽漆器の代表的な技法・木曽堆朱(ついしゅ)塗りの研ぎ出し体験ができる。麻糸を束ねた「タンポ」に漆をつけ、型置きして模様を付ける木曽堆朱塗り。赤や緑、黄色などの色漆が塗り重ねられていて鮮やかだ。やすりで研いで模様を出し、同じものはふたつとないオリジナルの木曽漆器を作る。コースターやスプーン、箸作りの中からお好みのものを。今回はコースター作りに挑戦。

なかなか根気のいる作業になるのだろうな……と思っていたが、講師の百瀬友彦さんから「研ぎすぎると漆の部分をすべて削ってしまい、下地が見えることもあるので様子を見ながら進めましょう」と教わる。黒い表面をコシコシと研いでいくと、すぐに赤い模様が見えてきた。目に見えると楽しく、手が自然と動く。コースター全体に赤いまだら模様が出てきたと思ったら、模様の中に黄色や緑色が出現。水をつけては研ぎ、削った漆を拭いてまた研いで……。研ぎ出した漆は凛としていて、まさに“伝統工芸”。

進めるうちにキラキラ光るものがお目見え。散りばめられた貝だ。削るたびに表情が変わっていく。ある程度研いだら、コースターごと水につけて全体のバランスを確認。「ここ、もうちょっと研いでもいいかもしれませんね」と百瀬さん。面を研いだら、側面に移る。ここは漆の薄い部分なので、より丁寧に研いでいく。自分の力加減によって模様が変わるので、職人さんになった気分。「もうちょっとここが……」とこだわり、完成……いやもうちょっと。気の済むまで研いで、よし、できた。

漆黒を研ぎ出すところからスタート。

研ぐのに、さほど力は要らないので子どもでも楽しく続けられる。

コースター全体を水に浸して模様をチェック。

(左から)完成イメージ、今回の体験で研ぎ終わった状態、研ぎ始める前のもの。上にあるのは、模様を付ける麻の束「タンポ」

講師の百瀬さん。建物の漆塗りや神輿などの修復も担う。

研ぎ終わったコースターは工芸館に預け、職人さんに艶上げをしてもらう。体験日から2~3週間で届くそう。研ぎ出し体験の所用時間は約40分。この他、漆で模様付けする「木曽漆器ブローチ絵付け体験」も実施中(同時に1~4人受入れ可能)。

『木曽くらしの工芸館』では、地元職人制作の商品が並ぶ。職人さんが構える店舗情報が書かれたカードも置いてあるので参考にして、いろんなお店や木曽の街を巡るのも楽しい。

1階と2階に商品が並ぶ。白いテーブルには制作者ごとに作品を陳列。もちろん購入可能。

堆朱塗りのテーブル。体験後、職人さんへのリスペクトはさらに増大!

ひとつのお椀ができるまで、いくつもの工程を経る。乾燥時間が必要なため、塗るのは1日に一度。

木工ボールプールで遊ぶのも楽しい。

道の駅が併設。地物の野菜が買えるのも嬉しい。

【木曽くらしの工芸館】

長野県塩尻市木曽平沢2272-7。9時~17時。火曜日定休(不定休・臨時休館あり)。TEL 0264-34-3888。駐車場100台(大型バス駐車可)。木曽堆朱塗りの研ぎ出し体験料は、急須敷(コースター)2,200円、箸・スプーン各2,500円。木曽漆器ブローチ絵付け体験の料金は要問合せ。製作品の郵送は着払い。2週間前までに要予約。同時に2~30人まで体験可能。

☞https://www.kiso.or.jp/activity/

Googleマップ

「内山紙」手すき体験・はがき作り(長野県飯山市・飯山手すき和紙体験工房)

飯山市・木島平村で受け継がれる手すき和紙「内山紙(うちやまがみ)」。江戸時代初期、美濃の国で和紙の製法を学んだ萩原喜右ヱ門が故郷の内山村(現・木島平村内山)に持ち帰ったのを起点に当文化が広がった。内山紙は、クワ科の植物・楮(こうぞ)の皮が原料。雪の上にさらして漂白した後、冷たい水ですいて作る。雪解けの際に発生するオゾンでより白く、そして日焼けしにくくなる。繊維同士を絡める「ネリ」として使う「トロロアオイ」の根は熱に弱い。楮もネリも生もののため、真冬の冷たい水ですいた紙が一番 “しまる”、そして品質も良い。

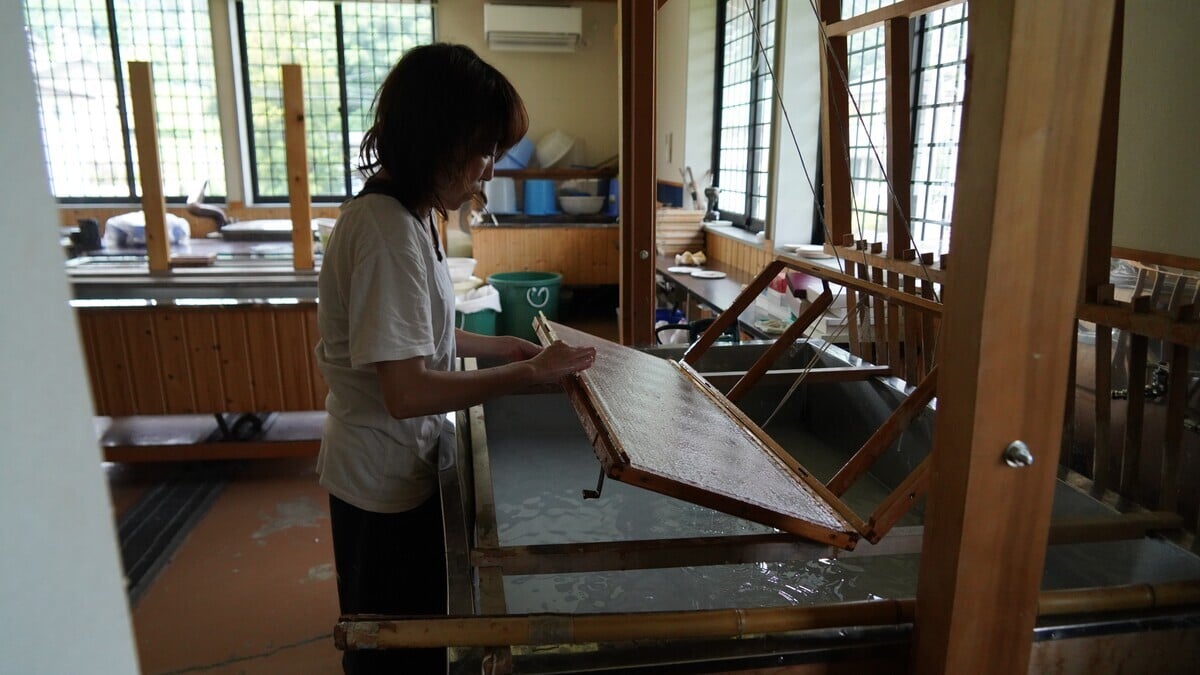

『飯山手すき和紙体験工房』では、手すき和紙体験として、はがきや色紙、しおりを作ることができる。楮の繊維と、ネリが入った水の中に簀桁(すげた)という道具をくぐらせる。揺らし、繊維を絡み合わせながら、余分な水を切っていく。たっぷりとした水がたゆみ、少しの間じっとしていると簀から水が漏れ落ち、繊維が浮かび上がってくる。これが不思議で、生きているように見える。金魚すくいをしている感覚に近いかもしれない。自然と慎重な手つきに。これを3~4回繰り返し、繊維の層を重ねていく。簀桁のフレームの中に、白い繊維を均一にするのがポイント。好みで押し花などをのせ、職人の平田真澄さんにバトンタッチ。乾燥してもらえば出来上がりだ。はがき作り体験の時間は10分。乾燥に要する時間は制作数によって異なるが、2~3枚なら10分ほど。

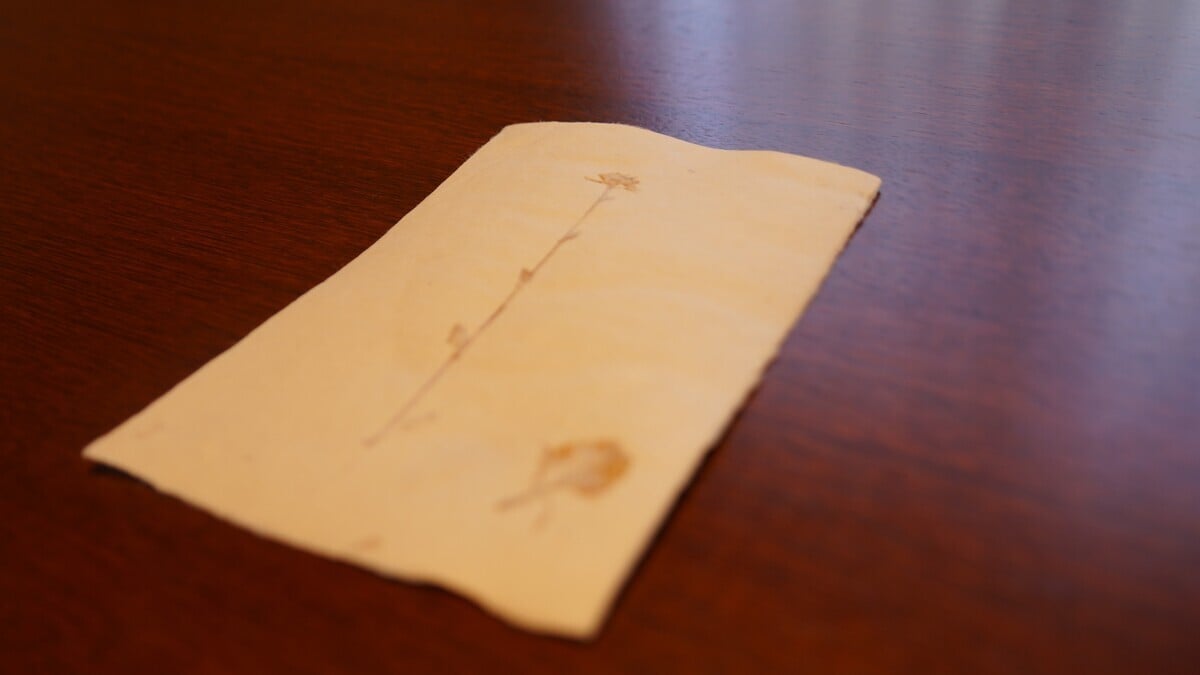

自分ですいた紙は、手放したくない気持ちも正直ある。でも、家族や友達、先生。大切な人に送ってみるのもいいかもしれない。胸の内をしたためて自分宛てとして、そっと机にしまっておくのもいい。その風合いと言葉はきっと大きくなった自分やその先の誰かに受け継がれていくはず。内山紙は千年持つともいわれているのだから。

簀桁を入れ繊維の層を敷く。

張った水の中には楮の繊維が入っている。

希望に沿って押し花を載せることもできる。

一度に20人ほどまで体験可能だ。

完成したオリジナルはがき。誰に宛てようか迷う。

体験工房には職人が使う大きな簀桁もある。手すきを教えてくれた和紙職人・平田真澄さんは、ここで作品をすく。和紙職人を志し10年ほど前に飯山市に移住した平田さんは、地元製紙会社に1年半住み込み技術を学んだ。面積が広く、そして薄い紙。繊維を均一に行き渡らせる職人技に、見入る。体験工房の入口では、平田さんが作った内山紙のブックカバーやうちわなどが販売中。匠の技を手に取ってみるのもいい。

和紙職人の平田さん。手すき体験の講師を務める。

大きな簀桁。薄く広く均一にのばす技。

体験工房の入口に並ぶ内山紙の品々。夏を感じる涼しげなうちわも。

体験工房は、北陸新幹線飯山駅(斑尾口)から徒歩10分。上信越自動車道豊田飯山ICから車で10分の場所。

【飯山手すき和紙体験工房】

長野県飯山市大字飯山1439-1。9時~17時。月曜定休(月曜が祝日の場合は火曜休)、年末年始休み。TEL 0269-67-2794。駐車場15台(大型バス駐車可)。手すき体験料は、はがき(1枚)210円、色紙(1枚)520円、しおり(12枚)620円(価格はすべて税込)。大判紙やうちわなどの制作は応相談。10名以上で利用の際は要予約。

☞https://www.city.iiyama.nagano.jp/

Googleマップ

「上田紬」手織り体験・花瓶敷き作り(長野県上田市・小岩井紬工房)

長野県内各地に伝わる絹織物を総称した「信州紬」。中でも「上田紬」は、約400年の歴史を持つ。土地柄、蚕のエサであるクワの葉が生育しやすく、上田城築城の際、真田昌幸が地場産業として奨励したのを発端に盛りを見せた。今回はその手織り体験ができる『小岩井紬工房』にお邪魔した。

作るのは長さ30㎝、幅20㎝ほどの花瓶敷き。明治時代の織り機を使い、経糸(たていと)と横糸を織っていく。まずは、数種類から好みの横糸を選ぶ。紫にピンクの混ざったもの、白ベースに赤の入った糸巻きも素敵……目移りしながらも、夏にぴったりな深い落ち着いた青色の糸を選び、いざ織り機の前へ。

明治時代から今も現役の織り機に腰掛け、ペダルに足を置く。張られた経糸の下に、横糸の糸巻きがセットされた杼(ひ)を滑らせ、左足を踏み込む。そうすると経糸が一本動く。手で筬(おさ)を引き、横糸を押し込む。今度は右足で踏み、経糸を一本動かす。また筬を引く。杼をさっきとは逆の方向に滑らせ左足で踏み「トン」、右足で「トン」。杼を「カラカラカラ」と滑らせ、左「トン」、右「トン」「カラカラカラ」……これを繰り返していく。

講師は、伝統工芸士で店の代表を務める小岩井良馬さん。我ながらおぼつかない手つきに不安気なのを察して「上手く織れてますよ」と声を掛けてくれる。動きを繰り返していくうちに少し慣れ、聞こえる音のリズムも一定になってきた。鳴る音が心地よく、足を踏み替え押し込んだ横糸がピンと張られる様子はおもしろい。織物がだんだん長くなっていく。手も足も夢中で動かすと気づけば糸巻きが空になり、仕上げの段階へ。細い横糸に替え、ほつれないように整える。織った部分を切り離してもらい、完成だ。ポコポコした糸の交わりに愛着が湧く。上田紬の特徴は、縞・格子柄のデザインと丈夫さ。青地に色とりどりの経糸が映えた織物に嬉々としながら、その丈夫さにあやかり末長く大事にしようと思った。

左手に持っているのが、横糸を通す杼。右手で抑えているのが筬。手前に引いて、糸を押し込んでいく。手織り=筬の動作を思い浮かべる人が多いのでは。

色とりどりの糸の中から好みのものをチョイス。

完成した花瓶敷き。形になると嬉しい!

講師で同店3代目の小岩井さん。伝統工芸士の認定を受ける

体験場所の工房には織り機が並ぶ。自然の光が差し込む気持ちの良い空間

花瓶敷き作りは、同時に2人まで体験可能。ペダルに足が届く身長を考慮して小学4年生以上が対象だが、対象未満でも体験方法を提案してくれるので予約の際に相談を。工房に併設しているショップでは、着物のほか、キーケースや名刺入れなども販売。上田紬のぬいぐるみ「つむぐま」はなんとも愛らしく品がある。リンゴの樹皮を使った「りんご染め」の商品も。いまの生活に馴染む伝統工芸品をチェックしてみては。

江戸時代から、蚕種製造業を営む。上田紬の織元としては1948(昭和23)年に創業。

工房に併設するショップ。着物が並ぶ。

可愛らしいぬいぐるみ「つむぐま」も販売。

小岩井紬工房では“上田紬らしさ”を追求し、リンゴの樹皮を使って糸を染める技法を考案。ふじを中心として、さまざまな品種のリンゴによる柔らかな風合い。

【小岩井紬工房】

長野県上田市上塩尻40。10時~17時。不定休。TEL 0268-22-1927。駐車場有。花瓶敷き手織り体験は税込・4,800円。要予約。

☞http://www13.ueda.ne.jp/~koiwai-tsumugi/index.html

Googleマップ

“伝統工芸”は代々受け継がれる神聖なもの。それゆえ敷居が高く、難しそう……と思うかもしれない。けれど、実際に体験してみるとどれも楽しく、自分だけの“伝統工芸品”の完成に心躍る。伝統工芸の洗練された魅力に触れ、豊かな心持ちにもなった。職人さんも優しく教えてくれるので、夏休みにぜひチャレンジしてほしい。

撮影・取材・文:松尾奈々子

<著者プロフィール>

松尾奈々子(Nanako Matsuo)

1993年生まれ。長野市出身・在住。

元記者、現観光地広報担当。果物店の娘。大好物はイチゴ。顔は大福に似ているといわれる。人の話を聞くことが好き。

閲覧に基づくおすすめ記事