蚕都上田の面影を織り紡ぐ

上田・小県地域では江戸期から昭和半ばまで、蚕種業・養蚕業がさかんにおこなわれていました。町中を歩けば今でも、繭蔵を備えた製糸工場の跡や蚕室造りの農家が残り、隆盛時の面影を伝えてくれます。その豊かな蚕糸風土のもと、農家の副業として生まれた自家用の着物地が、上田紬の由来。くず繭から真綿をかけ、糸をつむぎ出し、自分たちで染めて織る細やかな手仕事はそのまま、この地の人びとの根気強さ・勤勉さを物語っています。

井原西鶴の『日本永代蔵』にもその名が記され、当時から全国に知られていた上田紬。「三裏紬」の別名は3回裏地を変えても破れないという意味を持ち、その丈夫さや縞・格子の粋な柄が重宝されてきたようです。

一方で、染めにもデザインにも厳格な規制がなく、作り手の思いを自由に表現できるのも特徴。現在は、上田市から長野市南部まで千曲川流域に点在する織元が、それぞれ伝統を受け継ぎつつ、個性を生かした挑戦を続けています。

伝統を受け継ぎ、新たな展開へ

小岩井紬工房

旧北国街道沿いの「小岩井紬工房」は、姉弟で3代目を継ぐ人気の工房です。信州紬の伝統工芸士である2人は、それぞれの海外滞在経験もいかしながら、伝統と今とをバランス良く作品に取り入れています。

創業以来、手織りにこだわった豊かな生地の風合いも特徴のひとつ。弟の小岩井良馬さんは、地元の特産品を生かした「りんご染め」を始めたり、ブログやYouTubeで作り手の思いを発信したり、幅広い世代へ着物文化をアプローチしています。

姉の小岩井カリナさんは大学卒業後、劇団員として東京国立劇場にも立ったという経歴の持ち主。その後、アイルランドへの留学が転機となって日本の伝統文化の魅力を再認識し、家業である上田紬の道に入ったそうです。

「劇団で学んだ表現の豊かさを、今度は着物作りで発信できると思ったから」とカリナさん。現在は〝自分が楽しいと思う色や柄の遊び〟を大切にしつつ、この地で育まれた紬文化を守り、広げていきたいと話します。

全国を魅了する上田紬の技

まつや染織・会信織物

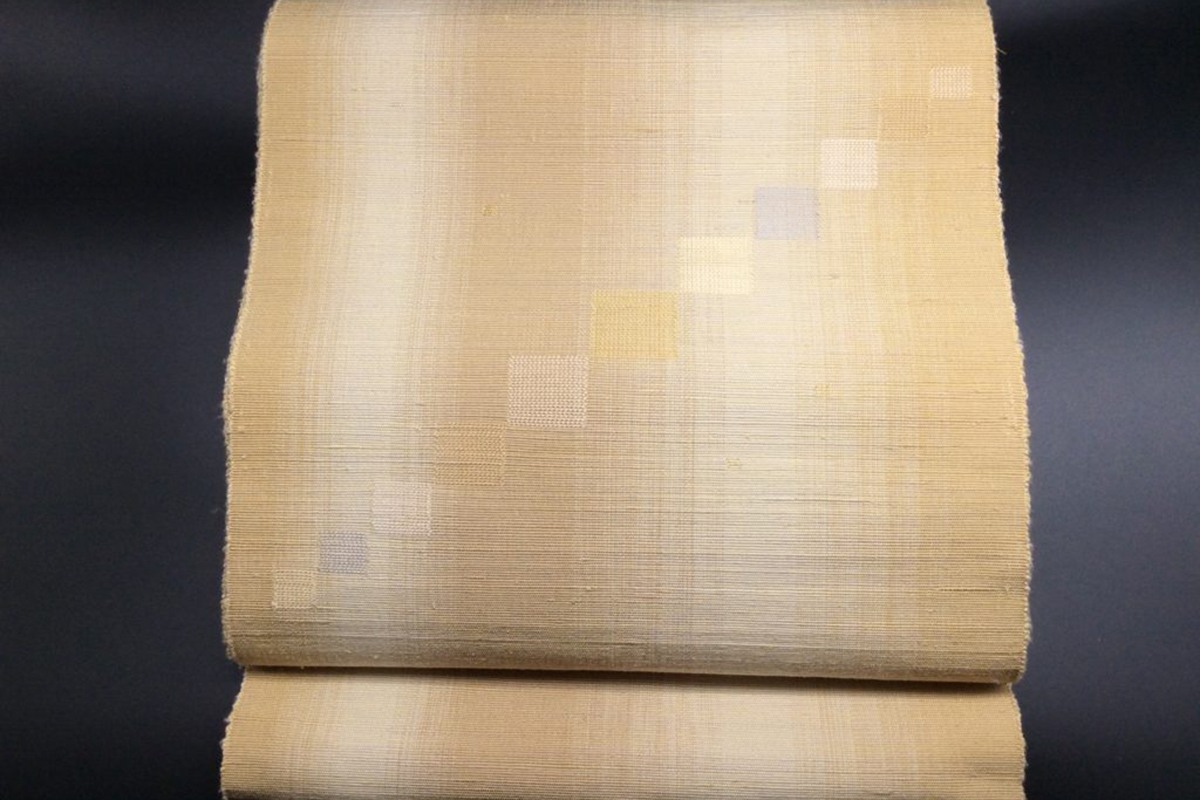

「その人が重ねてきた年月の深みを引き出せるのが着物の魅力」と話すのは、全国に多くのファンを持つ染織家・小山憲一さん。草木染めも化学染料も、手織りも織機も柔軟に取り入れながら、現代シーンに合うモダンかつ品格のある紬を発信しています。

糸一本からこだわったしなやかな着心地と、深い色遣いに自然の情景が浮かぶようなデザイン。見るほどに引き込まれる作品の数々には、県内をはじめ東京や京都など、各地の展示会で触れることができます。

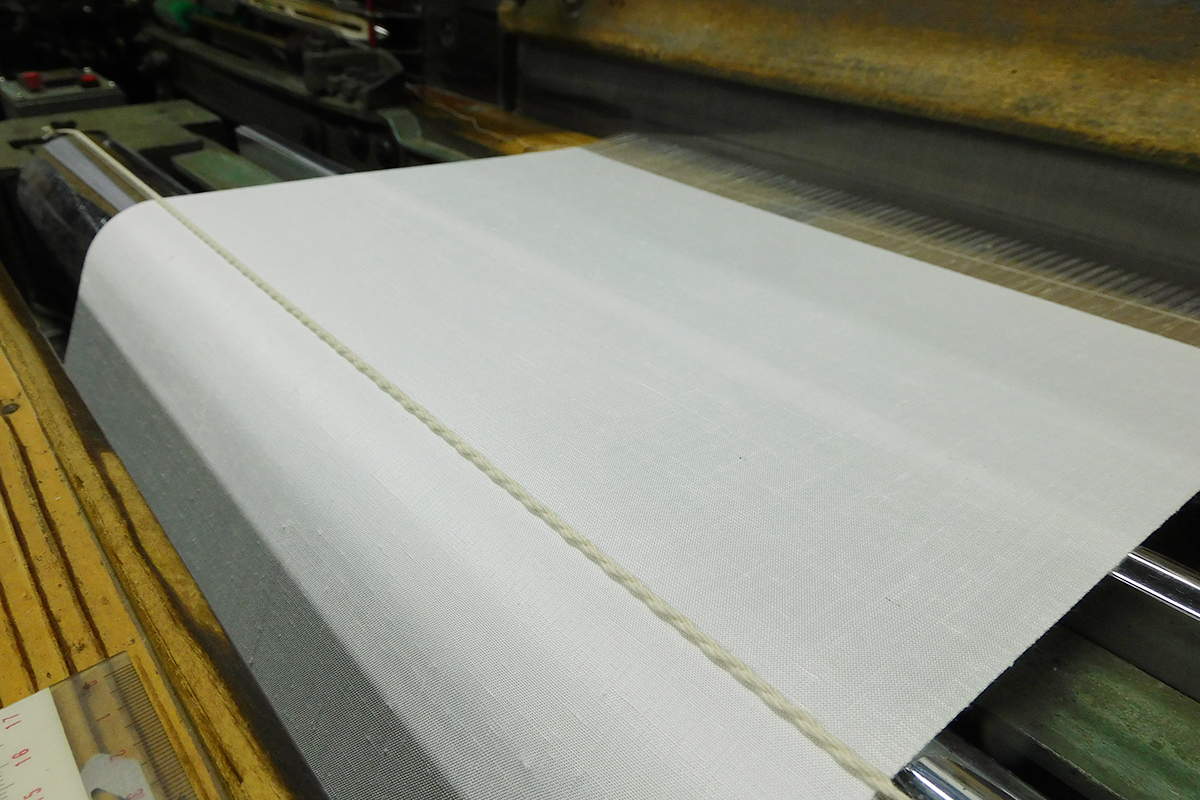

2020年に設立したばかりの「会信織物」は、生地メーカーとして高い評価を受けてきた織元「丸重」から技術を受け継いでいます。ここでは主に、全国の呉服店や服飾メーカーに向けた生地を制作。特にふんわりとした風合いの夏素材に需要が高く、他社では敬遠されがちな凹凸感のある糸も自在に扱って、顧客のニーズに応えています。個人ユーザーが同社の製品を直接手に取る機会は少ないですが、上田紬の伝統の技で日本のモノづくりをより豊かにしている企業です。

※まつや染織、会信織物では一般の工房見学は受け付けていませんのでご注意ください。

次世代に向けた紬の魅力を探る

藤本つむぎ工房

「藤本」の前身は、蚕種の製造販売によって上田エリアの蚕糸業を支えてきた藤本蚕業。その歴史は、県内に先駆けて蚕種を扱ったという藤本善右衛門までさかのぼります。長い時間のなかで培われた技術をつなぐ一方、「これからはより広い世代に、絹や上田紬の良さを知ってもらうことが課題」と話すのは、代表の佐藤元政さん。工房に隣接するショールーム「藤本つむぎ工房」でユーザーと直接触れあう機会も多く設けながら、現代に合ったニーズを模索中です。

着物を中心に、洋服、バッグ、ストールなどの幅広い品揃えも藤本の特徴。「紬は、もともと庶民が使ってきたもの」という考えから、高価になりすぎず、若い世代でも手に入れやすいラインナップを心がけています。ショールームには、粋な柄を織り込んだ名刺入れやブックマーカーなども。「人びとの消費行動が変わるなか、質やデザインはこれまで以上に考えていかないと」と語る佐藤さん。伝統の担い手としての挑戦は常に続いています。

自然を享受した美しい紬織物の世界。世界に誇るその伝統をぜひ旅の道中で感じてみませんか。

閲覧に基づくおすすめ記事