登山ガイドと登る、初めての山小屋泊登山。 アルプスの女王・燕岳へ①「準備~登山スタート~燕山荘」 前編

日帰り登山を重ねると徐々に泊まりで登山に行きたくなるもの。山小屋に泊まれば登る山の選択肢は格段に増えます。しかし「どんな準備をすれば良いの?」「最後まで登り切れるか不安」ーー初めての“お泊り登山”は不安がつきものですが、山のプロである登山ガイドと登れば安心。

今回は、日帰り登山の経験しかない編集部員が、登山ガイドと一緒に北アルプス『燕岳』に登り、山小屋『燕山荘』へ一泊してきた実体験を前編・後編に分けてレポートします。

※2021年8月に取材したものを記事化しておます。

※入山する際は、登山に適した服装と装備で余裕を持った行動をお願いします。

燕岳(つばくろだけ)は長野県安曇野市と大町市にそびえる標高2,763mの山。登山道は良く整備され、コースタイムも比較的登りやすいことから北アルプス入門の山としても人気です。山体は白い花こう岩で構成され、360度の展望、コマクサをはじめとする色とりどりの高山植物など、山容の美しさから“アルプスの女王”と称されています。

登山ガイドからアドバイスを得ながら準備

登山ガイドは登山のこと・山のことを知り尽くしているプロフェッショナル。山岳県の長野県では特に、独自に定める『信州登山案内人』の認定制度があります。登山ガイドに必要とされる一般的な知識や技術だけでなく、長野県の山々や山小屋の歴史、文化などの知識について厳しい試験をクリアしています。山域ごとの登山案内人組合に在籍し、現在は約480人が活躍しています。

登りたい山が決まったら、まずは該当する山域の案内人組合に連絡するのがおすすめ。登山ガイドを指名することもできますし、ニーズに合った登山ガイドを紹介してもらうことも可能です。

☞登山案内人組合、ガイド協会の詳細はコチラ

<登山ガイド依頼時の流れやポイント>

・登りたい山が決まったら、その山域の山案内人組合に連絡

・登りたい山、登る人数、登山時期などの要望を伝える

・登山ガイドが決まったら電話やメールなどで詳細を打ち合わせ

・料金は3万円から(山域や登山時期により異なる)。交通費や宿泊代などは別途必要

今回ガイドをお願いしたのは、北アルプスの山々を中心に活躍する髙木律子さん。登山ガイド歴20年を超えるベテランです。

登山当日のガイドだけではなく、体力や力量により登山当日のルートや行動時間を判断してもらったり、持ち物やパッキング、保険のアドバイスをもらったりと、山に関することは何でも相談に乗ってくれる心強い存在です。

日帰り登山しか経験のない私が特に不安だったのは持ち物の量。余計な荷物を持ちすぎて重くなるとその分体力も消耗します。日帰り登山の装備にプラスして具体的にどんな物を持って行けば良いのか、ザックの大きさはどのくらいが良いのかなど相談しながら準備を進めていきました。

持ち物のポイント

髙木さんによると、ザックの大きさはパッキングした際に空きが少し残っている程度がベストだそう。ぎゅうぎゅうに詰め込みすぎると荷物取り出す際に大変になったり、背負い心地が悪くなったりするとか。

<編集部員が実際に携行した物>

・ザック(30L)+ザック用レインカバー

・登山靴

・飲み物(1.5ℓ)

・現金

・レインウェア上下

・着替え(アンダーウェア)/ハンカチ類

・行動食

・ヘッドライト

・防寒具

・帽子

・手袋

・衛生用品(アルコールスプレー、除菌シートなど)

・洗面用品(汗拭きシート、ドライシャンプー、歯磨きシート)

・モバイルバッテリー

・ゴミ袋(フリーザーバッグなどのチャック付き)

・救急用品(絆創膏など)

※持ち物は一例です。登る時期や自分に合った装備を適宜用意してください。

便利だった物がドライシャンプー。山小屋では基本的に入浴ができないので、ドライシャンプーや汗拭きシートを使えばさっぱりと快適に過ごせました。

編集部員が実際に持って行った荷物(一部)

頭皮に吹き付けるだけのドライシャンプーでさっぱりと過ごせました

安全・安心への備え

パッキングの他に出発前までにしておくべきことが登山届の提出と保険への加入です。どちらも万が一の場合に備え、安全・安心に登山を楽しむためのもの。登山届は登山口にあるポスト等へ提出する、もしくはインターネットで事前に提出もできます。

☞インターネットで登山届を提出する場合はコチラ

保険は、遭難時の救助費用やケガ、携行品破損などを補償するものです。1日単位で加入できる商品もありますが、登山頻度が高い人は年間で契約する方がおすすめ。補償内容も、救助費用だけの補償、救助に加えケガによる通院費や入院費を補償するものなどさまざまです。登山ガイドと一緒に登るなら、登山ガイド自身が加入している保険に“付帯”という形で加入できる場合もあり、今回私は髙木さんが加入している保険への付帯を利用しました。自分に合った保険を選択することが大切ですが「万が一の際、特に捜索が長引くようなことがあれば高額になる可能性ある。必ず救助費用の補償があるものに加入してほしい」と髙木さんは話しています。

標高2,763mの燕岳へ

中房温泉登山口から登山スタート

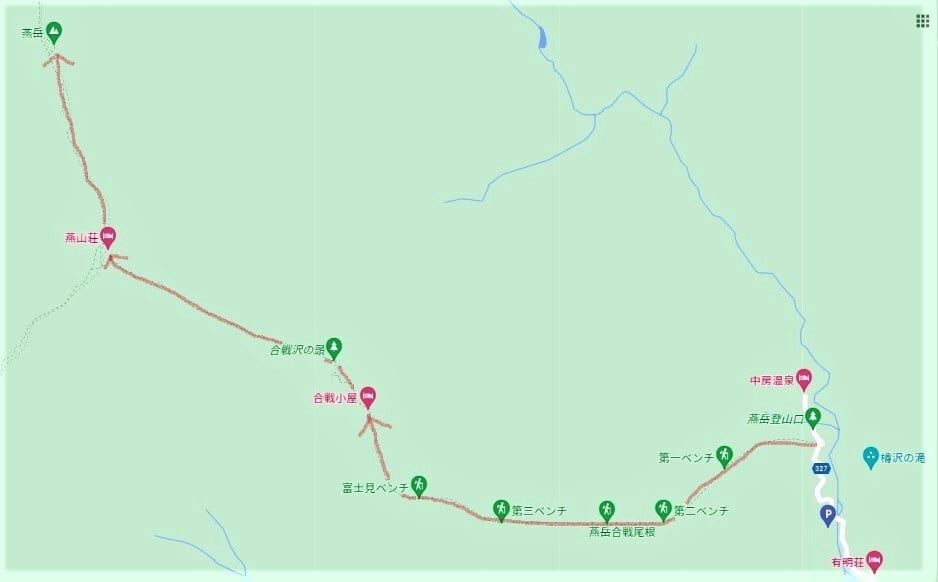

今回登ったルートは、安曇野市穂高有明にある中房温泉登山口から途中の休憩所『合戦小屋(かっせんこや)』を通過し、山小屋『燕山荘(えんざんそう)』、燕岳山頂を目指す王道のコース。燕山荘までは登り約5.5km・約5時間の行程です。

予定では1日目に燕山荘まで登り、2日目に山頂に登頂してその後に下山する計画でしたが、「天気が崩れる」と髙木さんの判断で1日目に山頂登頂までを果たす計画に急遽変更しました。

登山口の周辺には専用の無料駐車場がありますが、週末や連休の際は特に混雑して駐車できない可能性もあります。麓の安曇野市内にある無料駐車場に停めて、中房温泉行き定期バスやタクシーなどを利用するのがおすすめ。

髙木さんから行程について説明を受けたあと、準備運動やトイレなどを済ませスタートしました。

髙木さんと登って初めて実感

“ゆっくり歩く”大切さ

登山道になっている合戦尾根は、ブナ立尾根(烏帽子岳)と早月尾根(剱岳)と共に“北アルプス三大急登”と呼ばれ(※諸説あります)、登山口からいきなり急斜面が続きます。加えて、登山口から山頂までの標高差は1,300m以上と大きく、登り方に気を付けないと実はかなりハード。

「燕岳は初心者にも登りやすい山として有名ですが、急斜面で標高差も大きいので決して甘くみてはいけません。疲労が大きいと転倒などの事故にもつながりやすい」と髙木さん。

バテずに登るポイントは会話ができるくらいのスピードを目安にゆっくり登ること。さらに歩幅を小さくして歩くこと。

低山を含め、私のこれまでの登山を思い返してみると、序盤にスピードを出しすぎて後半に疲労がたまりヘトヘトになっているパターンがほとんどでした。今回、髙木さんと一緒に歩いたことで終始バテることはなく、まわりの景色を見る余裕もあり、会話も楽しめました。歩くペースが登山の充実度も大きく左右されることを実感しました。

ゆっくり歩けば会話や景色を楽しむ余裕が生まれます

豊富な知識を持つ登山ガイドと一緒なら道中に見つけた植物についても知ることができます

登山口からしばらくは真っすぐに伸びるカラマツ林の中を進みます。紅葉の季節は黄金色に色づきます

<髙木さんから教えてもらった登山時のポイント>

・ゆっくりと会話ができるスピードで

・歩幅を小さくして歩く

・下を見ず前を向いて歩く

・「喉がかわいた」と思う前に水分補給をこまめにする

・満腹でもなく空腹でもない腹5分目を目安に行動食を摂る

登山中はこまめに休憩し、その度に水分補給を徹底しました。喉がかわく前に少しずつ飲むのがポイントで、高山病の予防にもなります。

私を含め「トイレが心配」と水分をあまりとらずに登る人も少なくありません。水分とガブガブ飲めばすぐに行きたくなってしまいますが、少しずつ飲むことでそれほど気になりませんでした。また燕岳は登山口、途中の合戦小屋、燕山荘にも清潔で快適なトイレがありますので安心して登ることができました。

登山口から休憩所の合戦小屋までの登山道にはいくつかベンチが設置されています。第一ベンチ~第三ベンチ、富士見ベンチがあり、これらを区切りとして休憩するのがおすすめです。

水分や行動食をしっかり摂って休憩します

第一ベンチ近くには水場があり、冷たい湧水をいただけます

天気の良い日に富士山が見えるという富士見ベンチ

合戦小屋で名物を味わい、森林限界を経て燕山荘へ

こまめな休憩をとりながらゆっくり歩き、登山口から約3時間半で合戦小屋に到着しました。

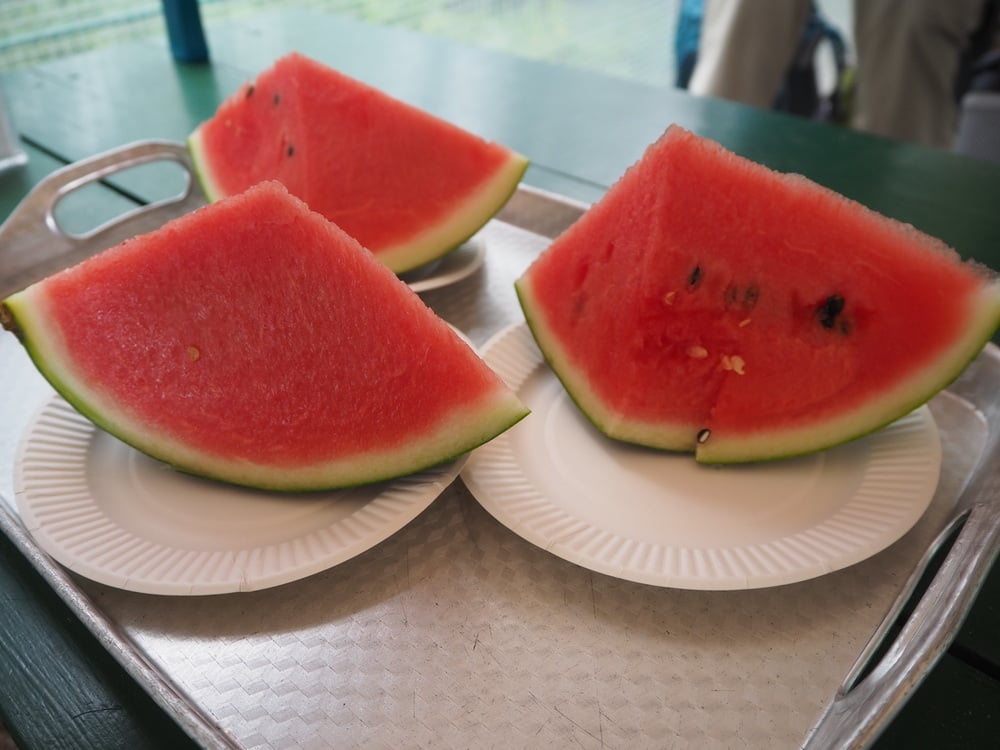

合戦小屋で絶対にいただくと決めていたのがスイカ(夏場のみ)。合戦小屋の名物で一大産地・松本市波田産のスイカをケーブルカーで荷揚げしているそう。冷たくて甘いスイカに感動しながらあっという間に完食しました。

松本市波田地域のスイカは甘味が強く、抜群のシャリシャリ感が特徴です

水分たっぷりのスイカが頑張って歩いてきた体にしみわたります

合戦小屋では夏場はスイカ、秋からはおしるこが味わえます。その他、うどんなどの軽食がとれたり、手ぬぐいなどのお土産品の購入も可能。合戦小屋からは、これまでの樹林帯の景色が終わり、森林限界になります。高度もぐんと上がっているので、ゆっくり休憩して登山を再開します。

合戦小屋を出発して30分程度で視界が一気に開ける『合戦の頭』に到着します。ここから燕山荘の赤い屋根や燕岳山頂、遠くに餓鬼岳や針ノ木岳の山々を一望できます。

合戦の頭から先は視界が開け、周辺の山々を眺めながら登っていきます

燕山荘まであともう少し

燕山荘手前の登山道脇には、トリカブトを中心にさまざまな高山植物が咲いていました

合戦小屋から1時間半ほどで燕山荘に到着です。山頂へはここから30分程度なので燕山荘に大きな荷物を置いて登頂する人も多いそう。これまでのような急斜面はありませんが、稜線歩きになり風がかなり強いため防寒着を着て転倒に注意して進みます。

花こう岩とハイマツが織りなす白と緑のコントラストがとても美しく、アルプスの女王と称されるのも納得の光景が広がっています。山頂まではコマクサの群生があったり、イルカ岩と呼ばれる奇岩があったりと見どころも満載です。

標高が高く、北アルプス三大急登と呼ばれるほどの急斜面をずっと登る登山は初めてで、登山前はここまで登り切れるか不安でいっぱいでした。しかし、自分でもびっくりするほど疲れは少なく、快適で楽しい道のりでした。それは山のプロである髙木さんと一緒に登ったからこそ得られる満足感。髙木さんと登っていなかったらスピードを出しすぎて早々にバテていたはずです。ゆっくり歩くからこそできるおしゃべりも楽しい時間でした。

山頂まではあと少し。ホッとすると同時に目の前に広がる光景にテンションも上がりましたが、最後まで油断は禁物。緊張の緩みには気を付けながら稜線を進み山頂を目指します。

今回の前編はここまで。後編では、山頂までの道のりや燕山荘での滞在、下山までの様子をリポートします。

続く

撮影:キムラ タクヤ 取材:編集部(みやざわ ちえ)

閲覧に基づくおすすめ記事