休業中だった老舗温泉宿との運命的出会い。

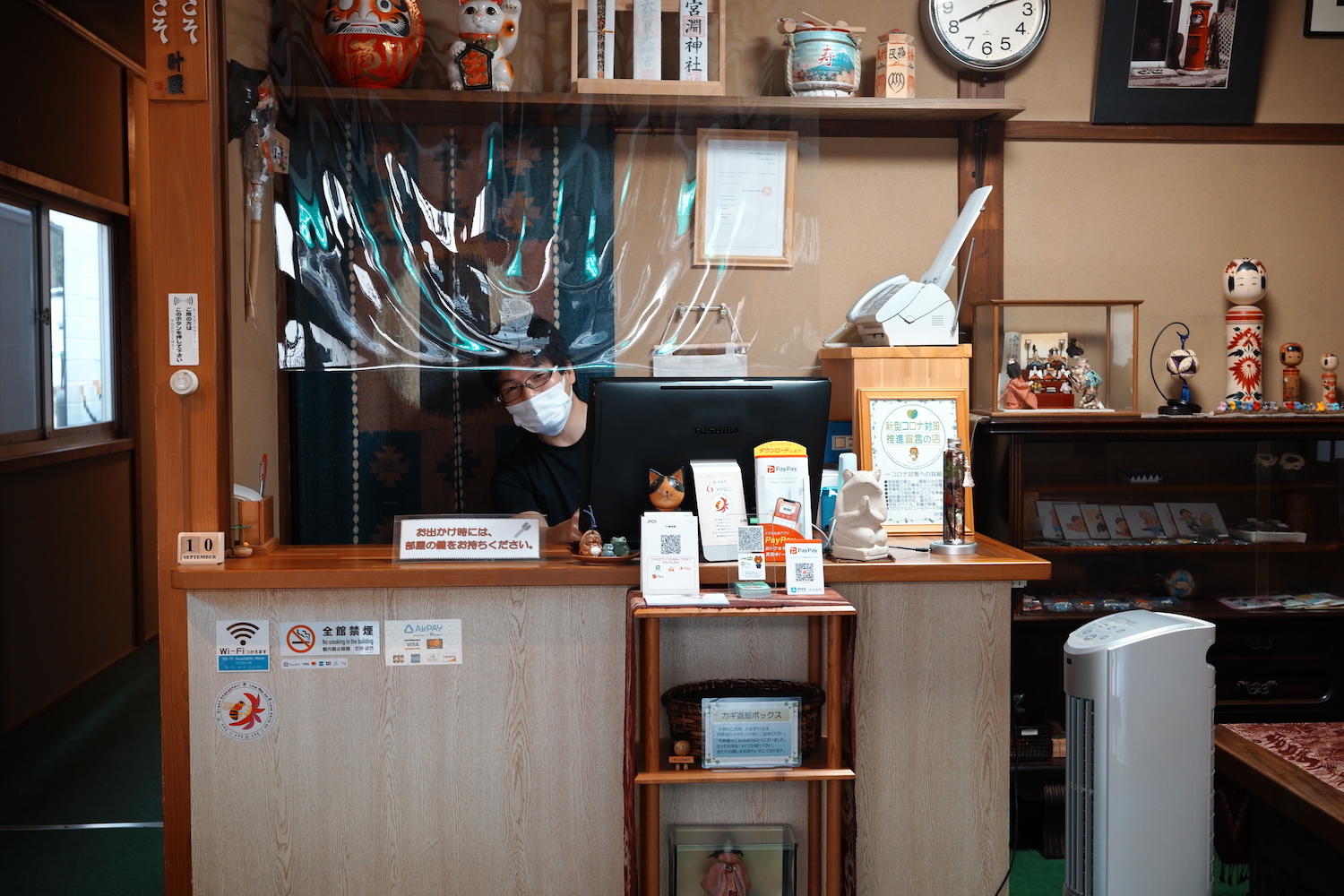

“帳場”と呼びたくなるフロント。気を衒わず、高ぶらず、素朴で温かいホスピタリティの在り処。作業のため不在が多い。左の柱と写真手前には呼びベルを設置。玄関からフロントまでわずか2mほどの間隔に複数のハンドクリーン液が備えてある。

玄関と離れた壁面にこの看板が掲げられる理由があった。江戸時代、宿の西側には保福寺峠へ向かう街道が通っていた。看板の下にはかつての玄関の設えが残っていた。『叶屋』が「湯本=本陣」だったことを知ることができる。

『沓掛伴四郎』の看板。代々、当主はこの名称を受け継いできた。格子戸部分がかつての玄関跡。右側は7.5畳個室「滝山」。かすかな床鳴りを聞きながら浴室へ。老舗旅館の情緒に触れる瞬間。

今井さん力作の鍵付きロッカー。リフォーム時の廃材を再利用。小学生のころ、製材所を経営していた祖父をまね工作に没頭した。今井さんが技術系へと進んだルーツ。『叶屋旅館』再興は今井さんにプログラミングされていたのかもしれない。

かつての玄関脇にある洗面所。周囲の雰囲気に溶け込む見事なデザイン性。設計はもちろん、各アイテムの選択、そして施工まで、全て今井さんの自作。こうして少しずつ時間と手間をかけ『叶屋旅館』はつくられている。

2階共有居間。箪笥には「文久弐年(江戸末期)」と寄贈年を記していた。経年ゆえの諸所の隙間は丁寧に養生している。埃が落ちないように、と天井も全てシーリングを施した。

同じく共有居間に開けられた大きな丸窓。浮かぶ外光に幻想的な時空間を楽しむ。丸窓は「円という不変かつ終わりのない世界の象徴」として起用されてきた。寺院・僧院で目にすることが多い由縁の一つ。

「こんにちは。ようこそいらっしゃいました」

帳場(フロント)に張ったスクリーン・パーテーションの向こう側に『叶屋旅館』主人今井さんの顔が見えた。カウンターに近づくとボーダー柄のハーフパンツを着ている。左手廊下奥で「いらっしゃいませ」と声がした。「嫁なんです。今掃除をしていまして」とほほ笑んだ。

今井さんが沓掛温泉に『叶屋旅館』を開業したのは40歳になった2019年の春。当初は5kmほど離れた田沢温泉エリアにゲストハウスを建設する計画だった。数件の物件を案内される途中、不動産会社担当者が思い出したように「すぐ近くの沓掛温泉に休業中の老舗温泉旅館があるんですが」と。“シニセリョカン”“オンセン”という響きに今井さんはたじろぐ。「あなたの体のためにもいいかも」。奥さんは今井さんの目を見つめた……。

今井さんには頸椎後縦靭帯骨化症という持病がある。靭帯が通常の何倍もの厚さになり、かつ骨のように硬化し、徐々に脊髄を圧迫するという病気。原因は解明されておらず指定難病とされている。

32~33歳ごろ、今まで経験したことがない首や肩の痛みを感じた。当初は仕事(電気機器メーカーのエンジニア職)の疲れが蓄積したのだろうと思った。しかし時間が経過しても改善はせず、むしろ少しずつ悪化している自覚が。やがて手足に強い痺れ・脱力や、巧緻(こうち)運動障害をも自覚する。痛みによる睡眠不足も続きとてもつらい毎日を送ったと打ち明けた。この頃はまだ自分が難病を発症しているとは知らなかった(医師の診断も異なっていた)。

症状がさらに重くなった2010年。今井さんは治療に専念する決意を新たにする。それから約5年間、病気の進行に恐怖を抱きながら各地の温泉へ湯治に出かける日々が続く。通院する病院も変えた。理由は大きな改善が認められなかったから。2015年春、今井さんは小県郡長和町にある『国民健康保険 依田窪病院』の診察を受けた。「すぐに手術をしたほうがいい」と伝える専門医の真剣な眼差しを今も忘れないと今井さんは振り返る。

「やっと信頼できるお医者さんと出会うことができました。手術後の経過もよく、私の未来も開けた気がしました。病院からあまり離れずに、術後のリハビリも兼ねて温泉地で暮らす計画が浮かんだんです。湯治に出かけ温泉に浸かると体の不調が緩和される実感がありました。それに以前から好きな土地でゲストハウス経営も考えていましたから。さっそく不動産屋さんへ連絡したんです」

沓掛温泉の中央、無音のお湯を湛える共同炊事場に今井さん夫婦は立った。その目の前には斜面に沿うように建つ『叶屋旅館』が二人を待っていた。

暮らすように宿を営む。自宅のようにくつろいでもらう。そして温泉がある。地域と老舗旅館が教えてくれた“コンテンツの引き算”

玄関前の仕事を終えた共同炊事場から見る夕景には沓掛温泉往時の残照が。善光寺から上田を折れて、または松本から保福寺峠を越えてたどり着いた旅人を迎えたであろう、今も消えることのない灯火。

宿泊した7.5畳個室「薬師」。隅々まで掃除が行き届いていた。アメニティ、リネン類も清潔で乾燥が徹底され格式ある老舗旅館然としている。正面の障子を開けると目の前に温泉薬師堂へ上がる石段が見えた。

左:2階共有居間脇の廊下。天井、梁、手すり、この空間にはいにしえの時間が漂い、変動目まぐるしい現実の流れを忘れさせてくれる。右:個室「薬師」から見た温泉薬師堂へ続く石段。積み石のゆがみと付着したコケが歴史を物語る。

『叶屋旅館』高評価の一つ、各個室専用トイレ(洋式・水洗)。先代が大切に使用していたおかげ、と今井さんは話す。小窓を開けると山手から秋風が近づき、裏庭のモミジの葉がそよいだ。

自他ともに認める名湯。温泉通がこのお湯を求め各地から訪れる。沓掛温泉には1~3号の源泉がある(35度/1・2号。39度/3号)。『叶屋旅館』のお湯はその混合湯。冬季は加温するが、それでも38度前後に落ち着くよう調整する。

予約制の朝・夕食は隣接する『千楽』が食事処に。現在は17~21時まで居酒屋として通常営業も再開(火曜定休)。地元道の駅でパート勤務していた女将さんが今井さんのお願いを受け再開。物語はぜひソーシャルディスタンスなカウンター席にて……。

夕食の一つ「季節の天ぷら定食」。数種類の惣菜、酢の物、漬物、地産の白米と味噌汁が並ぶ。天ぷらの揚げ具合は、ころも薄く、香ばしく、上品。撮影後そのまま箸をつけようすると、女将さんは「もう味が落ちているから新しいのを揚げます」と言った。(1,400円・税込)

うずら1羽を甘露煮に似た味付けで焼いた「うずら焼き」。かつての街道・東山道先の保福寺峠にあった茶屋の名物を『千楽』先代が受け継いだ。偶然同席した宿泊客は「ビールと絶妙なんですよ」と骨も残さず完食。

上田市・青山養鶏場の『青山の玉子』が付く朝食。トウモロコシ、ゴマかす、クワの葉など約30種類の材料をブレンドした餌で育てられた鶏が産んだ逸品。日替わりの惣菜はおかわり自由。女将さん長年の経験がつくる沓掛郷里の味。生卵が苦手な場合、目玉焼きに変更可。(800円・税込)

「もちろんリフォームが必要な箇所はありましたよ。でも時間をかければ自分たちで修繕できそうでした。全体的に状態がよく、休業中も女将さんがお掃除をされていたようで。とりわけトイレの奇麗さには驚きました。湯治の旅に出るようになって、私の宿評価基準で最重要ポイントなんです」

今井さんは『叶屋旅館』を購入した。「譲っていただいた」という感謝の気持ちが強いと教えてくれた。はじめは賃貸希望だった。当時の女将さんに病気の経緯、沓掛温泉との出会い、自分の体に“ぬる湯”が合っていること、そして経営ビジョンを伝えた。もちろん、トイレのことも。数日後、女将さんは破格の価格を提示した。

2019年4月。『叶屋旅館』の看板に明かりがともる。

夫神岳(おかみだけ)の西麓、標高670mの斜面に細長く奥行きを持つ形で建つ『叶屋旅館』。営業形態は“初志貫徹”の素泊まり。食事提供はなく共同キッチンが設置されている。完璧にプレスされた純白のリネン類もゲスト自らが扱うセルフサービスの宿だ。宿泊して気がついたことがある。それは静寂さ。時々開けた窓から集落の人の立ち話と野鳥の鳴き声が聞こえるだけ。共有の居間や浴室、そしてトイレへと続く木造廊下が軋む音も感じ取れない(部屋にトイレはない。各部屋専用のトイレが同階に設置されている)。素泊まりの宿ゆえの静けさなのだろうか。そう、この宿では予約をすれば隣接する居酒屋『千楽』で朝夕のお膳を堪能できるサービスを設けている。実は、休業中だった『千楽』に宿泊者への食事提供という協業をお願いしたのも今井さんだった。地産の食材を駆使した手作りメニューはどれも滋味あふれ、そのもてなしの愛情と安堵に心身共に癒される。癒しといえば……『叶屋旅館』のお湯は36度前後の“ぬる湯”。今井さんと沓掛温泉を結び、自らその効能を体感するアルカリ性単純硫黄泉だ。体への負担が少ない温度のため、じっくりと、まさに沈殿するように30分~1時間ほどの入浴が可能。温泉通からは「療養泉」と呼ばれている。二つの共同浴室は貸し切り制で、換気及び消毒・清掃が徹底されていた。

「『依田窪病院』の三澤先生、『叶屋旅館』『千楽』、そして大勢のお客さまとの出会い。それが運命だったのか、私にはわかりません。けれど幸運だったことは確かです。コロナ禍でもお客さまからのお問い合わせが続きました。宿泊できますでしょうか?と。私たちは6部屋しかなく食事の提供もしていないとても小さな素泊まりの宿です。夫婦だけで切り盛りできる範囲でのおもてなしかもしれません。お掃除やお布団の乾燥、除菌の徹底もコロナ禍以前から行ってきたことです。営業形態に大きな変化はありません。お客さまにはその部分に安心感を持っていただいたようです」

今井さんのように長野で自分たちの宿を営んでみたい……夢を抱く同世代にアドバイスをください、と尋ねてみた。

「今は先行きの予測がとても難しい時代です。私は無理のない緻密な事業計画を携え、青木村役場や商工会へ伺いました。応援していただきたい一心でした。沓掛地域の人たちへもお話しさせていただきました。施業も生活も自分たちが実現・継続できる範囲で、体も心も痛みをともなわないことが大切だと思います。足し算や掛け算ではなく、引き算が大切だったと。これがコロナ禍でも大きなダメージを受けなかった要因かもしれません。そして何より心から愛せる場所を見つけることですね」

チェックアウトのとき、玄関先まで見送りにきた今井さんが頭上の看板を振り返った。

「叶、って夢が叶う意味ですよね。先代さんたちは本当に素晴らしい屋号を命名しましたね。心から感謝しています」

閲覧に基づくおすすめ記事